Mi tía Teresa me acompaña siempre. Escucho sus preguntas dentro de mi cabeza, sonrío y me contesto. Siempre me decía que la iba a recordar cuando no estuviera más, hace pocos días se cumplieron dos años de su partida física y me olvidé. En los últimos años, cuando aún vivía en su casa, me llamaba cinco veces por día. Cada vez que la iba a visitar, me increpaba por qué no iba más seguido y si le hacía las compras, nunca quedaba satisfecha. Quería que comprara el pan en un lugar, el queso en otro y el pastrami en un tercero. Me decía: “anda a comprar pastrami a Tienda Inglesa, que este cortado finito y con poca sal”. Siempre agradecí a Dios que no usaba whatsapp.

Ella vivió según sus códigos, no quería que nadie la ayudara. Yo la llamaba por teléfono y en su defecto al portero para asegurarme que todo estaba bien. Sabía que un día iba a pasar algo y me angustiaba no poder hacer nada para evitarlo. Cuántas noches de invierno lluviosas no contestaba el teléfono y yo corría a su casa. Un día la encontré tirada en el piso del baño y tuve que llamar a la Coronaria para que la levantara. En dos horas conseguí un residencial donde estuvo cuidada. Nunca se recuperó de la caída. Mis sentimientos eran encontrados. Por un lado, no me despertaba temblando. Me alcanza con una llamada telefónica para saber de ella, pero cada vez que la visitaba me inundaba una profunda tristeza. El residencial quedaba a unas doce cuadras de mi casa. Iba en bus y volvía a pie. Lloraba buena parte del camino de vuelta.

Ella fue mi segunda madre. Me contagió su gusto por la menta y el chocolate amargo. En buena parte de mi vida adulta, me ayudó cada vez que estuve en problemas. Un día, cuando recién me casé, esperaba gente y una tarta de verduras se desparramó sobre la puerta del horno. Como una maga, en cinco minutos vino y la reconstruyó. Yo tenía veinticinco años y casi treinta invitados.

Cuando llego de un fin de semana de cualquier parte, corro al teléfono a llamarla. Llego al teléfono de línea y me doy cuenta que qué no tengo el número del más allá. Cada vez que tengo un pequeño éxito laboral o personal, pienso en lo orgullosa que se hubiera sentido.

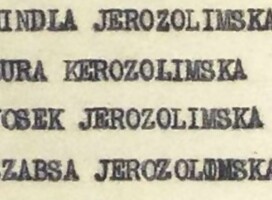

En los últimos veinte años hizo diez testamentos. Nunca supe si era su hobby o si pensaba que podía controlar el mundo por siempre. Sus testamentos eran textos literarios, ella pensaba que sus pertenencias eran tan importantes que les puso nombre y apellido a cada jarrón, juego de platos y manteles. Ni uno de los beneficiarios vino a buscar esos objetos. Vacié su casa sola.

Ella no conocía otra forma de expresar el amor que la queja y el querer supervisar los mínimos detalles de los eventos familiares. Todos los años venía a mi casa a hacer el guefilte fish para las fiestas judías, porque nadie lo iba a hacer como ella. En los últimos años solo le ponía los gustos, no tenía fuerza siquiera para revolver el pescado. Siento el golpeteo del bastón en el piso de la cocina. “Ya llegué”, decía, “vamos a condimentar el pescado como la gente”, “no como lo hacés vos”. Era un regalo que yo le hacía. Cuando no vino más, pude hacer el pescado con azúcar como lo hacía mi suegra. Sabía que dejarle condimentar el pescado era un acto de amor incondicional.

Este pesaj tan particular, mientras condimentaba el pollo y las papas con romero, me imaginé su tono de voz al decir por el portero eléctrico: “abrime”. “La bolsa está muy pesada, traje bubque de papas, sino ¿qué vamos a comer con el pollo?”